GEOTAIL(ジオテイル)は、宇宙科学研究所 (ISAS)とアメリカ航空宇宙局 (NASA) の国際協力によって開発された磁気圏観測衛星。1992年7月24日にアメリカのケープカナベラル空軍基地のからデルタIIロケットで打ち上げられ、2022年11月28日に停波するまで設計寿命の3年半を大きく上回り30年運用された。開発・製造は日本電気。

宇宙科学研究所が探査機および搭載観測機器の約3分の2を提供し、NASAが打ち上げロケットと残りの観測機器を提供。

概要

宇宙研究の主力三極(NASA、欧州宇宙機関、ISAS)によるISTP (太陽地球系物理学国際共同観測計画) において、既に打ち上げられていた他衛星群(IMP-8, WIND, INTERBALL, POLAR, EQUATOR-Sなど) と協力し、地球磁気圏尾部 (本衛星の命名の元で地球『地球 (Geo‐)』の『尻尾 (tail)』) の構造と動きを観測する事が目標であった。

磁気圏を幅広い範囲(地球の半径の8〜210倍)でカバーする軌道を持ち、衛星のテレメーター・データはISASの臼田宇宙空間観測所 (UDSC) とNASAやJPLの深宇宙ネットワークが受信。京都大学にてデータがデータベース化され、関係各研究機関にネットワーク越しに提供されている。

2004年12月28日の朝には、過去最大級の太陽系外天体からのガンマ線を観測した。

本衛星は1999年まで月スイングバイにより軌道変更を行っていた。このスイングバイの基礎データはひてんにより収集された。本機では磁気圏尾部を観測するため、まず月スイングバイで遠地点135 - 140万kmという長楕円軌道に移った。さらに磁気圏尾部は太陽の反対側(夜側)に長く伸びていることから月スイングバイを繰り返すことで地球が公転しても遠地点を常に夜側にキープさせていた。このような運用は1995年まで約2年間続けられ、月スイングバイは14回にも達している。その後は遠地点高度を約30万km、20万kmと段階的に落とし、月遷移軌道から観測を続けた。その後、軌道・姿勢制御用燃料を使い果たしたため、月の摂動に任せて様々な軌道を辿っているが、その結果として、予想外の成果も得られている。2022年6月には2基搭載されているデータレコーダが両系とも動作停止し、同年11月に停波・運用を停止した。

なお本衛星はJAXAで地球観測衛星に分類されてはいるものの、ひてんと同様のかなり高い軌道を飛行している。そのため運用面では月・惑星探査機と同様に扱われており、2010年時点ではあかつき・IKAROS(6月13日までははやぶさも)と一緒にISAS/JAXA相模原の深宇宙管制センターで運用されていた。

観測目的

あけぼのと共に以下のような多くの技術的チャレンジとその検証が行われた。

- 放射線に強い衛星設計

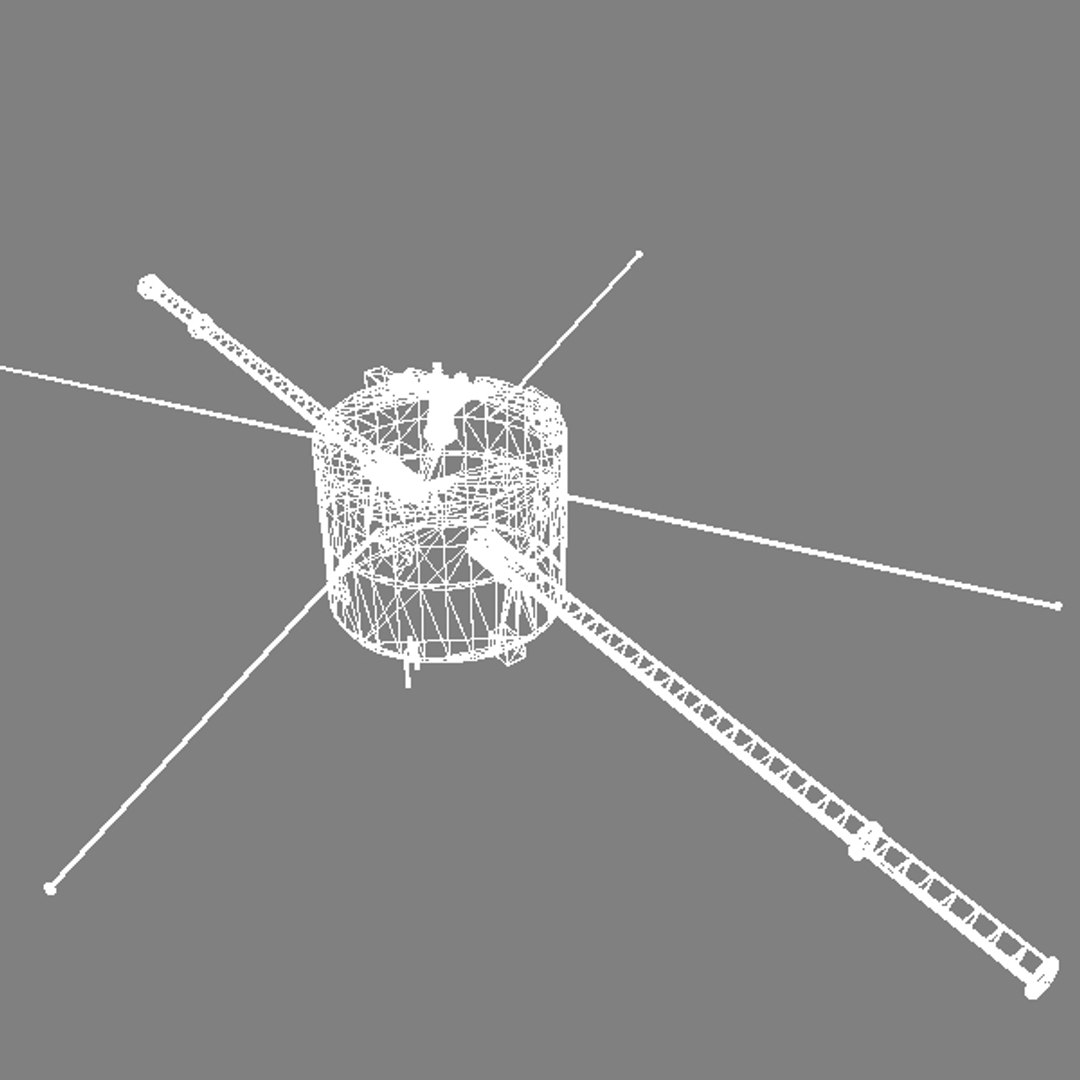

- 衛星本体から計測器を遠ざけるための伸展技術

- 表面の導電性処理

- EMC(電磁適合性)対応策

これらの技術は、火星探査機『のぞみ』や小惑星探査機『はやぶさ』などに使用されている。

搭載された機器は次の5種。

- 磁場観測機器

- 電場観測機器

- プラズマ観測機器2組

- 高エネルギー粒子観測機器2組

- プラズマ波動機器

脚注

関連項目

- デルタロケット

- あけぼの

- ひてん

- のぞみ

外部リンク

- GEOTAILのページ (JAXA)

- GEOTAILのページ (宇宙科学研究所)

- 宇宙政策委員会 宇宙科学・探査部会 第1回会合資料 GEOTAILの科学成果と今後期待される成果 2013年3月26日