類推による議論(るいすいによるぎろん、英語: Argument from analogy)、類比論法は帰納法の一種であり、既知の類似性から、さらなる類似性の存在を推論するものである。

類比論法の検証では、二つの事柄の似ている部分と、異なっている部分を的確に捉えて、その類比が本当に成立しているかを見極める必要がある。類比論法で重大な相違点などの問題がある場合、類比の誤りとなる。

利用

類推による議論は人間が世界を理解し、決断を下す際のもっとも一般的な方法の一つである。例えば、ある製品で嫌な思いをした人が、その生産者からはもう何も買わないと決めた場合、これは「これらの製品は同じ生産者を共有しているため、どちらも"悪い"製品であると考えられる」という推論をしていると考えられ、これはしばしば類推による議論の一例として挙げられる。

これは、科学における多くの部分の基本でもあり、例えば、実験用ラットを使った研究は、ラットと人間の間の生理学的な類似点はある程度のさらなる類似点を示唆するという事実に基づいて行われている。(e.g. 薬剤に対する反応可能性)

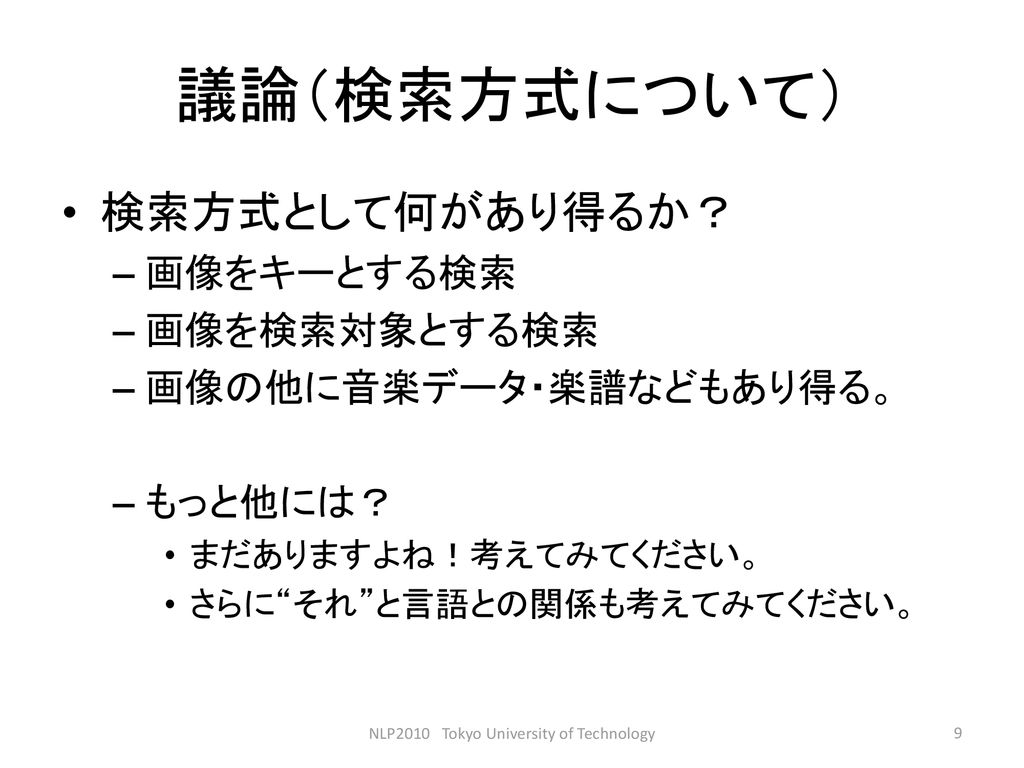

構造

類推による議論の過程としては、二つ以上のものが共有している性質に注目し、それを根拠としてそれらがさらに他の性質も共有していると結論づけることを含む。 構造的・形式的には、以下のように表される。

- PとQが性質a, b, cについて類似しているとき、Pがさらに性質xを持つならば、Qもまた性質xを持つかもしれない。

この論法はそれら二つが同一であるということを主張しているわけではなく、ただそれらが似ているということを主張しているに過ぎない。この論法は我々が抱く結論に"良い根拠"を与えてくれるが、それが論理的必然性を担保してくれるというわけではない。 論証の強度を決定するためには、形式だけでなく、その内容も精査する必要がある。

類推による議論の分析

類推の強度

類推による議論の強度に影響を及ぼす要素として以下のようなものが挙げられる

- 既知の類似点が、推測される類似点とどれだけの(正あるいは負の)関連性があるか

- 二つの対象の間にある「的確な類似点(あるいは重大な相違点)(英語: relevant similarity, difference)」の的確さの程度

- 類比の根幹を形成する事例の多様さと量

反論

類推による議論に対しては、非類似性や対抗類推を用いることや、類推による意図しない結果を挙げることによって反論できる可能性がある。 類推による議論をどのように分析できるかを理解するために、目的論的論証とそれに対する哲学者デイヴィッド・ヒュームによる批判について検討する。

目的論の一つである時計職人の類推における論理では、時計のような複雑で精密な物体は無作為なプロセスによって構成されたとは考えられないということを主張する。つまり、我々はそのような物体についてはその利用を計画した知的な創造主がいることを容易に推測することができるため、我々は他の複雑で、明らかに設計されたものについても同じ結論を導くべきであり、例えば宇宙についてもそうであるというものである。

しかし、ヒュームは宇宙と時計には多くの「重大な相違点」があると主張した。例として、宇宙は時として非常に無秩序で無作為であるが、時計はそうではない。この議論の形式は「反類推 (英語: disanalogy)」あるいは「非類似性(英語: dissimilarity)」と呼ばれる。

二つの対象間の的確な類似点の量と多様性が類推による議論を強化するのならば、重大な相違点の量と多様性はそれを弱体化させる必要がある。

また、ヒュームは「対抗類推 (英語: counteranalogy)」を提唱し、自然物の中には規則性と複雑性を持つように見えるものもあるが、それは例えば雪の結晶がそうであるように、これは知的な操作によるものではないと主張した。ただし、これについては、たとえ雪の結晶自体の規則性と複雑性に意図がなくても、それを作り出した原因になったものにはあるかもしれない。それゆえ、これは元の主張を否定するものではあるが、論点先取の誤謬を犯している。最後にヒュームは、この議論からくる多くの「意図しない結果」を提示している。例えば、しばしば時計のような物体は複数の個人からなる労働者集団の結果によるものであるが、それゆえに、目的論的論証によって用いられる論証は多神教に同意するものであるように思われるというものである。

類比の誤り

類比の誤り(英語: False analogy)、あるいは誤った類推、不当な類推は非形式的誤謬であり、類比論法の誤った場合の例である。

類比論法は、上記のいずれかの点において不十分であれば、脆弱なものとなる。「False analogy」という言葉は哲学者J・S・ミルによるものであり、ミルは類推による議論を詳細に調査した最初の人物の一人である。 ミルによる例示の一つは、ある人の兄弟が怠惰であることから、その人が怠惰であると推論するということである。ミルによれば、同じ両親を持つことは、怠惰性とは全く関係がない。(しかし、これは類比の誤りというよりは、欠陥のある一般化の例である)

- 惑星系における惑星は恒星の周りを回る。

- 原子の中の電子は核子の周りを回り、電子は軌道から軌道へと即座にジャンプする。

- それゆえ、惑星系の惑星は軌道から軌道へと即座にジャンプする。

これは類比の誤りである。なぜならば、これは惑星系と原子の間の重大な相違点(例えば、惑星系はマクロであり、原子はミクロであるということ)を考慮できていないからである。

類推の盲目

類推の盲目(英語: Analogy blindness)は類推による議論を誤って解釈してしまう非形式的誤謬のことであり、特に個人が有用な類推による比較を誤って退けてしまうことのことをいう。このような認知的誤りは、人がある二つの対象についての類比を完全な同等性の主張であると誤って認識し、類比が強調しようとしているニュアンスや、一定の抽象的な類似性を見落とす場合に起こる。

類推の盲目は、表面的な違いによって類推を拒絶し、深い構造や理論的な並行性を無視することに繋がる。これは理解を制限し、アイデアの有意義な探求を妨げることになる。

ベン・クリングは火山と間欠泉の比較における類推の見落としの例を挙げた。 ある人が「一方は水を噴出し、もう一方はマグマを噴出して人を殺してきた」と不満を述べ、類推に反対する。こうすることで、彼らは、(地質学的、熱力学的な意味での)類似点を拒絶し、それらに対する理解を制限してしまう。

この用語は類推による議論の複雑さについての認知を促し、繊細な比較分析を促進するものである。この概念は、比喩の誤解や、手前勝手な陳述と関連している。

関連項目

- 事例ベース推論

- 決疑論

- Conversation theory#Analogy §

- 無効化可能な論証 - en:Defeasible reasoning

- 法学

- 帰納の問題- en:Problem of induction

- 手前勝手な陳述 - en:Special pleading

脚注

出典

Template:Fallacies