キハッソク(木八束、学名:Diploprion bifasciatum )はスズキ目ハタ科に分類される海水魚である。最大全長25 cm程度の中型魚で、黄色の地に暗色の帯が入る特徴的な体色を示す。インド太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く生息し、日本でも南日本を中心にみられる。近縁のヌノサラシと同様、皮膚からグラミスチンと呼ばれる粘液毒を分泌する。食用としては不味だが、観賞魚として流通することがある。

分類と名称

キハッソクはスズキ目ハタ科のキハッソク属Diploprion に分類される 。

本種は1828年にフランスの博物学者・動物学者ジョルジュ・キュヴィエによって初記載された。キュヴィエのこの記載はドイツの博物学者ハインリッヒ・クールとオランダの医師・生物学者ヨハン・コンラート・ファン・ハッセルトがジャワ島で収集した標本、および彼らがその標本の記載を行った未発表の原稿に基づいたものであった。本種はキハッソク属のタイプ種となっている。

和名は「木八束」と書き、「身が煮えにくく、(燃料として)木が八束も必要である」という意味の和歌山県南部での呼称をとったものである。

形態

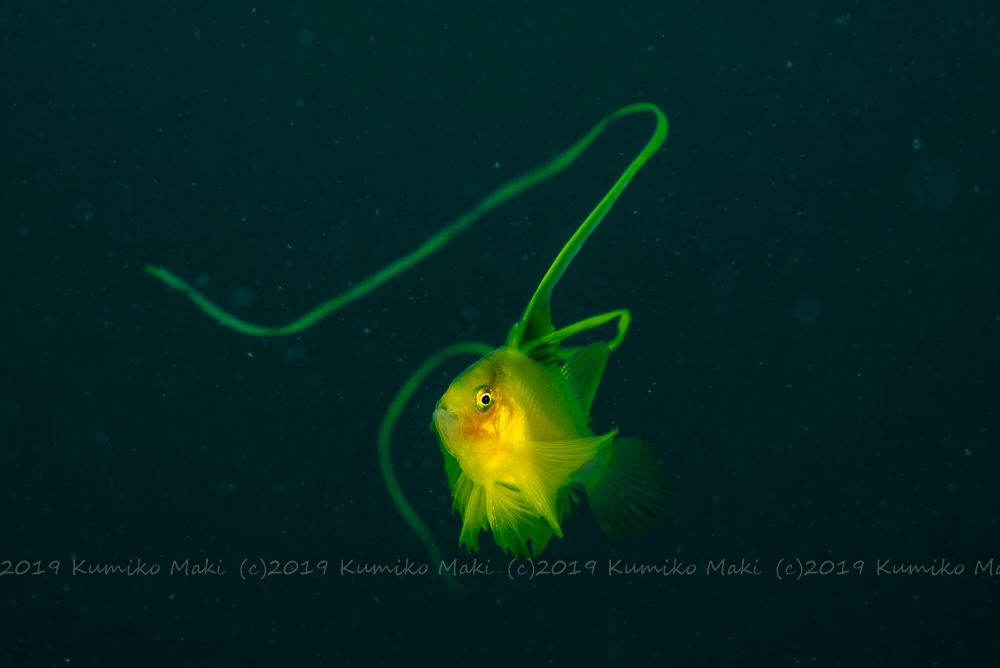

本種は側扁してやや体高の高い体型を示し、体長は体高の3-3.4倍程度である。体長は最大でも全長25 cm程度である。体はほぼ全体が櫛鱗に覆われる。背鰭の棘条部と軟条部の間には深い切刻がある。腹鰭は長く、その先端は臀鰭の棘条部を越える。背鰭は8棘条、13-16軟条からなり、臀鰭は3棘条、12-13軟条からなる。幼魚では背鰭の2、3棘が糸状に伸長する。

体色は黄色で、暗色横帯が2本走る。そのうち眼を横切るものは細く、体の後方にあるものは幅広い。それぞれの鰭は黄色である。 幼魚は灰色から青色を帯びた体色で、体の後半部に黄色い部分が見られることもあり、背鰭の棘条部は黒色である。本種の幼魚は有毒で灰色の体色を持つイソギンポ科のヒゲニジギンポ属の種に擬態している可能性がある。

分布

本種はインド太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く生息する。その生息域は西はモルディブやインド、東はパプアニューギニアやソロモン諸島、ニューカレドニア、北は日本、南はオーストラリアまで広がっている。オーストラリアでの生息域は西オーストラリア州ロットネスト島からニューサウスウェールズ州のソリタリー諸島海洋公園まで広がっており、幼魚はそれよりも南方まで生息している可能性がある。タスマン海のロード・ハウ島からも報告がある。

日本でも南日本を中心に生息しており、琉球列島のほか相模湾から鹿児島湾までの太平洋沿岸などでみられる。

生態

本種は沿岸の岩礁域、サンゴ礁域に生息し、岩の裂け目や洞穴の近くにいるのも観察される。水深1-50 mの海域で通常単独で泳ぐ。肉食魚で、比較的大きな獲物を、両顎を突出させて丸呑みにすることができる。胃内容物を調べた研究によれば、本種は主に魚類や甲殻類を捕食するという。近縁のヌノサラシと同様、ストレスを感じると皮膚毒のグラミスチンを分泌し、手で捕まえるとドロッとした触感がある。本種に寄生する寄生虫としてカイアシ類のキハッソクエラノミHatschekia bifurcata が報告されている。

利用

食用としては不味である。それほど一般的ではないが、観賞魚として流通することがある。

同属種

キハッソク属 Diploprion Cuvier, 1828 には本種を含めて2種のみがみとめられている。

- Diploprion drachi Roux-Estève, 1955

- 西インド洋の紅海やアデン湾に生息し、岩礁域、サンゴ礁域に生息する。最大でも全長14 cm程度と小型である。

ギャラリー

出典