スロースリップ(英: slow slip)は、地震学の用語で、普通の地震によるプレートのすべり(スリップ)よりもはるかに遅い速度で発生する滑り現象のことである。「スローイベント」「スロー地震」「ゆっくりすべり」「ゆっくり地震」「ぬるぬる地震」とも呼ばれる。海溝などの沈み込み帯ではよく見られる現象。また、1つのプレートの中に存在する断層の面でも発生する。

特に、「スロー地震」(英: slow earthquake)という用語は、同規模の通常の地震に比べて断層がゆっくりと滑る現象の総称として使用される。スロー地震には、低周波地震、低周波微動、超低周波地震、短期的スロースリップイベント、長期的スロースリップイベントなど、多様な時定数をもつ低速な断層すべり現象が含まれる。低周波微動は、防災科学技術研究所により整備された高感度地震観測網の観測結果がきっかけとなり発見された。

低周波微動(英: low-frequency tremor)は、英語でtectonic tremorあるいはnon-volcanic tremorと呼ばれることもあり、それぞれテクトニック微動(あるいは構造性微動)、非火山性微動と和訳される。スロースリップイベントは、SSE(Slow Slip Event)と略される事もある。

普通の地震は、スロー地震との対比から「ファスト地震」(英: fast earthquake)と呼ばれることがある。

「普通の地震よりもはるかに遅い速度」というのは、断層の滑る速度のことであるが、断層の滑りが広がる速度(断層破壊速度)を指すこともある。低周波地震、低周波微動、および超低周波地震は地震計で観測され、それぞれ、地震動の周波数が通常の微小地震と比べて低いという特徴、地震動が微弱で継続時間が非常に長いという特徴、地震動が周期10秒 - 100秒付近の帯域で比較的強くとてもゆっくりとしているという特徴を持つ。スロースリップイベントは、衛星測位システム(GPS)や、ひずみ計、傾斜計、海底圧力計などによって観測され、継続期間が数日間の短期的スロースリップと、継続期間が数か月から数年と長い長期的スロースリップに分けられる。ただし、両者の中間的な継続期間(1ヶ月から3ヶ月程度)のスロースリップイベントもしばしば観測されており、短期的スロースリップイベントと長期的スロースリップイベントの区別は必ずしも明瞭ではない。

概要

沈み込み帯のプレート境界面におけるすべりの挙動

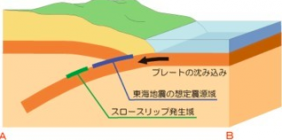

海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ構造(沈み込み帯)では、海溝ができ、プレート同士の境界面の一部が密着して固定され(固着)、固着域と呼ばれるプレートとプレートどうしがずれ動かない領域が生じる。プレートとプレートの境界面がずれ動かないことを、滑り欠損と表現することもある。固着域は、長年ひずみを溜め込んで動かず、地震の時に一気にずれ動く(すべる)。このとき、沈みこむ海洋プレートは移動方向と同じ向きに、乗り上げている大陸プレートはその向きとは逆方向に動く。地震の発生時に断層のずれが大きかった場所を、アスペリティと呼ぶ。アスペリティと固着域は別の概念であるが、大地震のアスペリティと固着域(滑り欠損の大きい領域)は概ね対応がみられる。

固着域は帯状に分布するものもあれば、まだらに分布するものもあると考えられ、大きさも分布も場所によってさまざまである。南海トラフ、日本海溝、および千島海溝南端部では、巨大な固着域の分布がGPSデータから推定されており、大まかに見れば、海溝に対してほぼ平行に分布する。この固着域の分布はプレートとプレートの境界面の温度に関係があるとされ、固着域の下限は、350℃程度に相当する。ただし、固着の分布の詳細は、温度だけでは説明できず、プレートどうしの境界の形状や、沈み込むプレートの上面に積もった堆積物、沈み込む海山の有無などに影響を受けると考えられている。

固着域の周り(プレートどうしの境界のすぐ深い側と浅い側)には、スロースリップを起こしながら沈み込む部分(スロースリップ発生域、スロー地震発生域、あるいは遷移領域)が細長く分布し、そのさらに深い側には固着することなく、地震を起こさずに安定して沈み込む部分(安定すべり領域あるいは定常すべり領域)が広く分布している。また、南海トラフでは、固着域のすぐ浅い側のスロースリップ発生域は、すぐ深い側のスロースリップ発生域と比べて不連続な分布をしていることも報告されている。

スロースリップの物理モデル・物理メカニズム

断層面の摩擦の力学にもとづいて、プレート境界のずれ動き方をモデリング (科学的)(モデル化)するならば、固着域は動的な(つまり、慣性の影響を無視できない)不安定すべり(自発的に進展するすべり)を起こす特性、遷移領域は準静的な(つまり、慣性の影響は無視できる程小さい)不安定滑りを起こす特性、安定すべり域は安定したすべり(非自発的なすべり)を起こす特性を持つと考えられる。より簡単に言い換えれば、固着域は大きな地震動を伴う地震、遷移領域は地震動をほとんど伴わない地震や「すべり」(つまり、スロースリップ)、安定すべり領域は地震動を全く伴わない滑らかな「すべり」を起こす。ただし、地震発生時の高速なすべりに伴う断層面の摩擦力の大きな低下を考慮したモデルでは、ある時点において安定にすべっている領域であっても、大地震発生時に大きな高速な滑りを起こすことがあり、断層の挙動は非常に複雑なものとなる。

上述のように、スロースリップは、プレート境界面上の準静的な不安定滑りでモデル化され得るものの、現実の沈み込み帯において、どのような地質学的な環境や、鉱物相、岩石、変成反応、変形機構が、そのようなプレート境界における変形を実現しているのかは、未だ明らかではない。#スロースリップの発生域の例で説明するように、スロースリップは、様々な沈み込み帯で幅広い地域に分布しており、何か単一の鉱物相や、岩石、変成反応、変形機構がスロースリップを発生させているとは考えづらく、地質学的に異なる複数の変形メカニズムが、地震学的・測地学的にみれば同一の低速な変形を実現している可能性も指摘されている。また、スロー地震の地質学的な詳細には言及せず、主に断層の摩擦すべりの力学に基づいて、スロー地震の発生メカニズムを論じた研究は無数に存在する。しかし、それらの無数の発生メカニズムの候補のうち、地震学的・測地学的な観測や地質学的な観察によって、スロー地震発生域で実際に作用していることが証明されたメカニズムは未だ存在しない。さらに、#スロー地震の分類で紹介する多種多様なスロー地震が、同一の物理メカニズムから生じる現象なのか、それとも異なる物理メカニズムから生じる現象なのかについても、未だ結論が出ていない(#スロー地震の統一的な理解をめぐる二つの立場を参照)。

このように、スロースリップの物理メカニズムや、多種多様なスロー地震の地質学的な正体については、ほとんど明らかになっていない。それでも、プレート境界に分布する高圧な水がスロースリップの物理メカニズムに深く関与していることは、多くの地震学的観測や地質学的観察から、広く支持されている。例えば、スロー地震の発生する場所では、Vp/Vs比(地震波のP波速度/S波速度比)が高いことや、スロー地震(特に低周波微動)の潮汐力に対する応答性が極めて高いこと、遠地地震の表面波による小さな応力変化でスロー地震(特に低周波微動)が誘発されること、かつてプレート境界のスロー地震発生領域を構成していたと考えられる岩石中に引張亀裂を石英が埋めた鉱物脈が多数存在することが、その証拠である。しかし、プレート境界に分布する高圧な水が、具体的にどのようなメカニズムで多種多様なスロー地震の発生を可能にしているのかについては、未解明である。

スロー地震の同時発生現象

異なる種類のスロー地震の同時発生現象、またはスロー地震と通常の地震の同時発生現象が各地で多数報告されている。例えば、2010年に日向灘から四国沖の豊後水道域で発生したスロー地震を分析した防災科学技術研究所によれば、南海トラフのプレート境界では、深さによって3種類の性質の異なる地震が発生している。また、これら3つの現象は約6年ごとに連動して発生している可能性が指摘されている。

- 深さ30 - 40 km - 深部低周波微動。P波S波の区別が不明瞭な周期0.5秒程度の微弱な振動現象で、数日程度継続する。

- 深さ30 km付近 - スロースリップイベント。地震動を生じない程度のゆっくりした断層のずれ運動。数年間継続することもある。

- 深さ5 km付近 - 超低周波地震。1秒より短い周期の成分を含まない周期10秒 - 100秒程度のゆっくりとした地震動を伴う地震。

この他にも、様々な組み合わせでスロー地震および通常の地震が同時に発生することがある。以下では同時発生現象の例と観測された地域を紹介する。

Episodic tremor and slip

短期的スロースリップおよび低周波微動の同時発生現象をEpisodic tremor and slip と呼ぶ。この同時発生現象は、2003年に北アメリカ大陸西岸に位置するカスケード沈み込み帯で初めて発見された。日本語ではETS(イーティーエス)と略称することが多く、和名はない。南海トラフプレート境界深部および浅部でも発生が確認されている。また、短期的スロースリップと低周波微動に加え、超低周波地震もしばしば同時に発生する。カスケード沈み込み帯や南海トラフの他に、コスタリカおよびメキシコ太平洋側の中米海溝や、米国アラスカ州のアリューシャン海溝でも発生が確認されている。

短期的スロースリップと群発地震

短期的スロースリップと同時に群発地震が発生することがある。この同時発生現象は、相模トラフの房総半島沖や、日本海溝、ニュージーランドのヒクランギ海溝、エクアドル海溝、ペルー海溝、ハワイのキラウエア火山などで確認されている。また、2022年には、南海トラフ熊野灘において、短期的スロースリップと微小なプレート境界群発地震の同時発生現象が報告された。

低周波微動と群発地震

上述した2つの同時発生現象と比べて観測事例は少ないものの、低周波微動と群発地震の同時発生現象が、ニュージーランドのヒクランギ海溝と日本海溝で報告されている。ニュージーランドでは上盤プレートあるいは沈み込むプレート内で群発地震が発生しているが、日本海溝ではプレート境界付近で群発地震が発生している。

サイレント地震とスロー地震

2000年代には、普通の地震によるすべりを伴わないスロースリップをサイレント地震(英: silent earthquake)と呼び、普通の地震によるすべりを伴うスロースリップをスロー地震(英: slow earthquake)と呼ぶことがあった。しかし、2010年代以降では、そのような呼び分けはされておらず、同規模の通常の地震に比べて断層がゆっくりと滑る現象であれば全てスロー地震と総称している。

スロー地震の分類

スロー地震は、それぞれの現象の特徴的な時間スケールに応じて、大きく5種類に分類される。分類表中の低周波微動(構造性微動)は、同じ時間スケール(0.1秒)をもつ低周波地震の群発的な活動であると理解されている。また、これらのスロー地震は発生している深さに応じて、浅部スロー地震と深部スロー地震に区別されることがある。特に、南海トラフでは、南海トラフ地震の固着域より浅い側(海溝軸側)を浅部、深い側(陸側)を深部と呼ぶ。

スロースリップに類似する現象

津波地震

明治三陸地震のように、地震動が比較的小さいながらも巨大な津波が発生する地震があり、「津波地震」と呼ばれている。津波地震が発生する原因には、断層が通常の地震よりゆっくりとずれることが考えられており、その点で津波地震とスロー地震は共通している。しかし、2010年代以降の標準的な分類では、スロー地震に津波地震は含まれていない。

確かに、津波地震は通常の地震と比べて遅い地震ではあるものの、その現象継続時間は同規模の通常の地震の数倍程度にすぎない。一方、スロースリップの現象継続時間は、通常の地震と比べて5、6桁程度長い。つまり、津波地震は、スロースリップと比較すると、はるかに速いすべり現象であると言える。

アフタースリップ

大地震の発生後に震源域の周囲で発生する速度の遅いすべりを余効滑り(アフタースリップ、英: afterslip)といい、2000年代には、これもゆっくり地震に含めることがあった。しかし、2010年代以降の標準的な分類では、ゆっくり地震(スロー地震)に余効滑りは含まれていない。

プレスリップ

大地震の発生前には、固着域の一部がゆっくりとすべり始めることが、断層の摩擦の力学や岩石の摩擦滑り実験などから推測されており、これを前兆すべりあるいはプレスリップ(英: preslip)と呼ぶ。また、ゆっくりと滑り始めた部分のことを震源核と呼ぶ。日本地震学会は、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震の前に、その発生域の周辺でスロースリップが発生したことを示す観測結果が得られているものの、それが本当にプレスリップであったかについては議論があるとする見解を公表している。このように、プレスリップと大地震直前に発生したスロースリップの関係には現在も議論があり、両者の関係は明確ではない。

スロースリップの発生域の例

スロースリップの特徴は地域によって異なる。例えば、南海トラフ沿いの西南日本のスロースリップは低周波微動を伴い通常の地震は伴わないが、房総半島沖のスロースリップは低周波微動を伴わず通常の地震を伴う。以下では、主に日本周辺の沈み込み帯で発生するスロースリップの特徴を述べる。また、各地域における各種のスロー地震の最初の報告を紹介する。

日本海溝

三陸沖(岩手県沖)

三陸沖では、1995年にスロースリップ(スロー地震)と考えられる現象の発生が初めて報告された。1992年7月の岩手県はるか沖合の地震(Mw6.9)に続いて、深さ20km程度のプレートとプレートの境界において、約1日間かけてMw7.3からMw7.7程度のスロースリップが発生した。このスロースリップは、直前に発生したMw6.9の地震の#アフタースリップとも解釈できる。しかし、このスロースリップの規模(地震モーメント)は、Mw6.9の地震の4倍から16倍であり、地震と比べてはるかに大きく、典型的なアフタースリップではない。このスロースリップに伴う地震活動は、群発的な地震活動であり、Mj 6.0以上の通常の地震が1ヶ月間に7回も観測された。このようなアフタースリップとスロースリップの中間的な性質をもつプレート境界滑り現象は、ペルー沖の沈み込み帯でも報告されている。

2015年には、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、岩手県はるか沖合において超低周波地震の発生が初めて報告された。2019年には、日本海溝海底地震津波観測網の観測結果に基づき、同地域において、低周波微動の発生が初めて報告された。これらの超低周波地震および低周波微動は、1992年7月にスロースリップを起こした地域のすぐ北側に位置していた。また、2016年8月のMj 6.4とMj 6.2のプレート境界地震に2日程度先行して、低周波微動が活動を開始していたことも明らかとなった。

これらのスロースリップ、超低周波地震、および低周波微動は、1896年に発生した津波地震(明治三陸地震)の震源域のごく近傍(すぐ深い側のプレート境界)に位置する。

三陸沖(宮城県沖)

宮城県沖では、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の発生の約1ヶ月前の2月と約2日前の最大前震(M7.3)発生後の2度にわたってスロースリップが観測されている。ただし、2度目のスロースリップは、最大前震のアフタースリップと呼ぶべきものであり、2010年代以降の標準的な分類では、スロースリップ(スロー地震)には含まれない。2011年2月に発生した1度目のスロースリップは、Mw7.0程度であり、深さ10-15km程度のプレートとプレートの境界において1ヶ月以上かけて発生した。このスロースリップは、Mj5.2からMj5.5の地震活動を伴った。また、低周波微動も伴ったとされる。

2015年には、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、宮城県北部のはるか沖合(北緯38.8度、東経143.4度付近)における超低周波地震が発生が初めて報告された。2019年には、日本海溝海底地震津波観測網の観測結果に基づき、同地域において低周波微動の発生が初めて報告された。

福島県沖

福島県南部の沖合では、2015年に、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、超低周波地震の発生が初めて報告された。2019年には、同地域において、低周波微動の発生が初めて報告された。この地域の低周波微動活動には、拡散的な(移動距離が所要時間の平方根に比例する)震央の移動現象が見られた。さらに、この地域の低周波微動活動は、低周波微動発生域から見て海溝軸側(低周波微動発生域の南東側)に位置するプレート境界面上の小地震の群発的な活動と同時期に発生していることも確認された。

茨城県沖

茨城県のはるか沖合では、2019年に、日本海溝海底地震津波観測網の観測結果に基づき、低周波微動の発生が初めて報告された。2020年には、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、超低周波地震の発生が初めて報告された。さらに、2021年には、GNSS連続観測システムの観測結果に基づき、短期的スロースリップイベントの発生が初めて報告された。

茨城県沖において低周波微動は、深さ10kmから20kmの太平洋プレート上面の等深線に沿うように分布しているが、スロースリップイベントは深さ10km程度から60km以上まで、幅広い深さに分布している。ただし、深さ30kmから40kmでは、スロースリップイベントはあまり検出されていない。深さ30kmから40kmは、過去にプレート境界大地震が発生した深さにあたると指摘されている。

房総半島東方沖

銚子沖では、GNSS連続観測システムの観測結果がきっかけとなり、2000年にスロースリップイベントの発生が初めて報告された。

房総半島の東方はるか沖合では、2019年に、低周波微動と短期的スロースリップイベントの発生が、それぞれ日本海溝海底地震津波観測網とGNSS連続観測システムの観測結果に基づき初めて報告された。2017年6月の低周波微動活動と短期的スロースリップイベントは同時期に発生していた。

2021年には、GNSS連続観測システムにより、房総半島東方沖の詳細なスロースリップイベントの分布が明らかになった。スロースリップイベントは、太平洋プレート上面の深さ10km程度から60km以上まで、幅広い深さに分布している。ただし、深さ30kmから40kmでは、スロースリップイベントはあまり検出されていない。

千島海溝

十勝沖

千島海溝では、太平洋プレートがオホーツクプレート下に沈み込んでいる。ここでは、2008年に、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、十勝のはるか沖合で超低周波地震の発生が初めて報告された。この超低周波地震活動は、2003年に発生した十勝沖地震をきっかけに活発化していた。超低周波地震活動は、十勝沖地震の震源域からみて海溝軸側に位置し、十勝沖地震のアフタースリップが発生した地域と重なる。2019年には、日本海溝海底地震津波観測網の観測結果に基づき、同地域において低周波微動の発生が初めて報告された。同地域の低周波微動活動では、1年に1回程度の頻度で、海溝軸に対して並行な方向に、震央が1日数十kmの速さで100km程度移動する現象が観測された。

相模トラフ

房総半島沖

相模トラフの房総半島沖では、1997年に初めてスロースリップイベントの発生が報告された。房総半島東部から千葉県東方沖にかけての領域では、地表にある北アメリカプレートの下で、フィリピン海プレートが太平洋プレートとの間に沈みこんでいる。北アメリカプレートとフィリピン海プレートの境界面では、1983年、1990年、1996年、2002年、2007年、2011年、2014年、2018年の計8回、スロースリップが発生した(即時的な観測によるものと、事後的な解析によるものがある)。

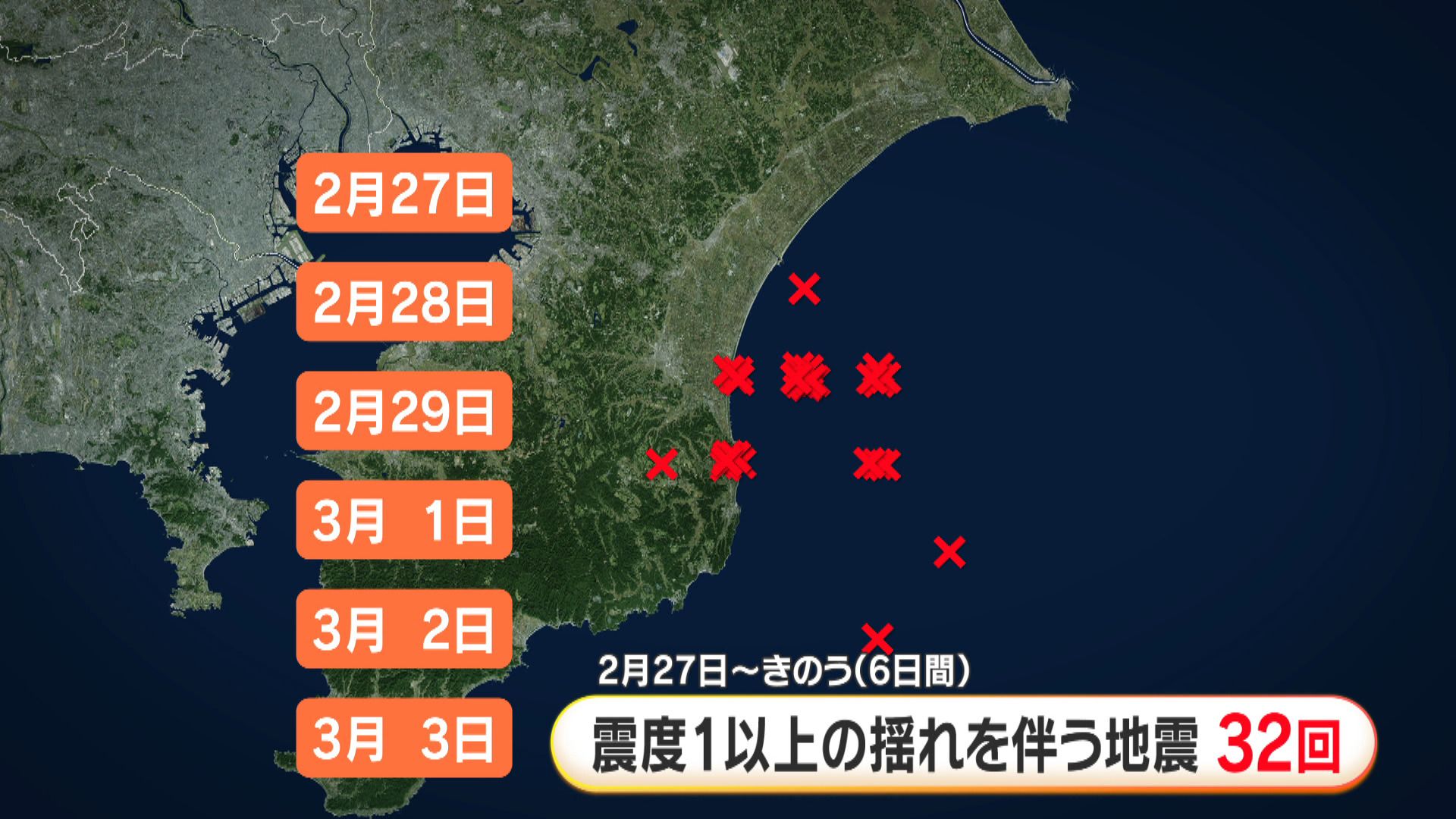

2011年3月までの過去30年間に5回の活動が観測され、活動間隔は4年10か月 - 7年7か月間隔(平均6年間隔)で発生している。スロースリップ発生時にはそれに伴う群発地震が発生しており、スロースリップが誘発したものだと考えられている。スロースリップ活動中にはマグニチュード4 - 5の地震が観測されることがあり、2007年8月の同現象発生時には最大マグニチュード5.3(16日)、最大震度5弱(18日)となった群発地震が発生している。

2011年10月には6回目の観測となるスロースリップ現象が、過去最短の4年2か月の間隔で観測された。この現象について防災科学技術研究所は、同年3月に異なるプレート境界で発生した東北地方太平洋沖地震の影響で発生間隔が短縮した可能性があるとしている。滑り量は10月26日から30日の5日間で南東方向に約6 cmで、放出されたエネルギーは Mw 6.5 程度と推定された(Mwはモーメント・マグニチュード)。

2014年1月2日 - 1月10日の活動では、プレート境界面上の滑りは南東に最大で約6 cmと推定されており、それまでの最短だった前回2011年の活動間隔(4年2か月)よりも更に短く、2年3か月で発生した。後日に行われた詳細解析では、ゆっくりとした滑りは12月上旬から始まっていて、12月下旬にかけて徐々に加速した滑りは12月31日から急加速し2014年1月3日に最大になったが1月10日には急減速した。2月1日までに放出されたエネルギーは Mw 6.5 程度と推定されている。

これらのスロースリップイベントは、1923年に発生した関東地震の震源域の東側に位置しており、ともに深さ10kmから20km程度のフィリピン海プレート上面に位置している。

東京湾

東京湾の直下に位置するフィリピン海プレート上面で、1989年にMw5.9程度のスロースリップが発生していたことが、2000年に報告された。。このスロースリップは、関東地震の震源域のすぐ深い側(北側)のプレート境界(深さ20kmから30km)に位置する。

南海トラフ

東海地域

東海地方の中でも、特に静岡県から愛知県東部までを地震学では東海地域と呼ぶことがある。ここでは、南海トラフでアムールプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでおり、東海地震と呼ばれる巨大地震が繰り返し発生してきた。浜名湖付近直下のプレート境界では、2000年秋から2005年夏まで、年間数cm程度のすべり速度で長期的スロースリップが発生していることが、GPSの観測により判明した。2001年の発生確認当初から、東海地震の前兆すべり(プレスリップ)の可能性が否定できず、その推移が慎重に観察された。

2001年7月から8月にかけて、東海沖から中部日本において実施された地殻構造探査では、同地域の下に海嶺(細長い海底山脈)が、沈み込んでいることが明らかとなった。東海地方の南東には、伊豆諸島に連なる銭洲海嶺という細長い海底山脈があるが、フィリピン海プレートが沈み込むことで銭洲海嶺以前に海底にあった古い海嶺が、東海沖から中部日本の下に繰り返し沈み込んでいる。この探査では、3列の沈み込んだ海嶺が確認されたとされる。このうち最も深部(深さ30km)に沈み込んでいるとされる海嶺は、上述のスロースリップの位置と対応しており、沈み込む海嶺がスロースリップ発生の原因となっている可能性が指摘された。一方、二番目に深い、深さ10kmから20kmに沈み込んでいる海嶺は、東海地震を発生させる固着域に対応すると考えられている。このように、海嶺はその沈み込む深さによってプレート境界の滑りの挙動に与える影響が変化するという仮説が提唱された。海嶺を構成する地殻は、深さ30km程度に達すると、岩石中の鉱物が脱水し、脱水した多量の水は逃げ場を失って高圧になる。その高圧な水が、プレート境界を滑りやすくし、その結果、スロースリップを発生させると考えられている。

東海地域では、上述のスロースリップ発見の1年前である2000年に、気象庁によって低周波地震の発生が報告されていた。2002年には、高感度地震観測網の観測結果がきっかけとなり深部低周波微動が世界で初めて発見された。これらの低周波地震および低周波微動は、フィリピン海プレート上面の深さ約40kmの等深線に沿うように分布しており、東海地震の固着域および長期スロースリップの発生域より、内陸側に位置する。

2006年には、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、短期的スロースリップイベントの発生が初めて報告されるとともに、短期的スロースリップイベントと深部低周波微動の同時発生現象が初めて報告された。これらの2つのスロー地震は、ほぼ同じ場所で発生していた。2007年には、高感度地震観測網の加速度計と広帯域地震観測網の観測結果に基づき、深部超低周波地震が発見されるとともに、深部低周波微動、短期的スロースリップイベント、および深部超低周波地震の3つの現象の同時発生現象が初めて報告された。

東南海地域

東海地方の中でも、愛知県西部から三重県までを東南海地域と呼ぶ。ここでは、南海トラフでアムールプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでおり、東南海地震と呼ばれる巨大地震が繰り返し発生してきた。東南海地域では、2000年に、気象庁によって低周波地震の発生が報告された。2002年には、高感度地震観測網の観測結果がきっかけとなり深部低周波微動が世界で初めて発見された。これらの低周波地震および低周波微動は、フィリピン海プレート上面の深さ約40kmの等深線に沿うように分布しており、東南海地震の固着域より内陸側に位置する。

2005年には、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、熊野灘で浅部超低周波地震の発生が報告された。浅部超低周波地震は、2003年に広帯域地震観測網の観測結果がきっかけとなり、南海トラフにおいて、世界で初めて発見された現象である。さらに、2006年には、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、短期的スロースリップイベントの発生が報告されるとともに、短期的スロースリップイベントと深部低周波微動の同時発生現象が初めて報告された。これらの2つのスロー地震は、ほぼ同じ場所で発生していた。2007年には、高感度地震観測網の加速度計と広帯域地震観測網の観測結果に基づき、深部超低周波地震が発見されるとともに、深部低周波微動、短期的スロースリップイベント、および深部超低周波地震の3つの現象の同時発生現象が初めて報告された。

2009年には、海底地震計の観測結果に基づき、熊野灘で浅部低周波微動の発生が報告された。さらに、2017年には、同地域において、海底地殻変動観測の観測結果に基づき、浅部短期スロースリップイベントの発生が報告された。

2022年には、海底地震計の観測結果に基づき、熊野灘で短期的スロースリップイベントと微小なプレート境界群発地震の同時発生現象が初めて報告された。

南海地域

和歌山県から高知県までを南海地域と呼ぶ。ここでは、南海トラフでアムールプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでおり、南海地震と呼ばれる巨大地震が繰り返し発生してきた。南海地域では、1997年に豊後水道直下のプレート境界において長期的スロースリップが発生していたことが、1999年に報告された。また、2000年には、気象庁によって低周波地震の発生が報告された。2002年には、高感度地震観測網の観測結果がきっかけとなり深部低周波微動が世界で初めて発見された。これらの低周波地震および低周波微動は、フィリピン海プレート上面の深さ約40kmの等深線に沿うように分布しており、南海地震の固着域および長期的スロースリップの発生域より内陸側に位置する。

2004年には、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、短期的スロースリップイベントの発生が初めて報告されるとともに、短期的スロースリップイベントと深部低周波微動の同時発生現象が初めて報告された。これらの2つのスロー地震は、ほぼ同じ場所で発生していた。さらに、2005年には、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、室戸沖と潮岬沖で浅部超低周波地震の発生が報告された。2007年には、高感度地震観測網の加速度計と広帯域地震観測網の観測結果に基づき、深部超低周波地震が発見された。

2014年には、GNSS連続観測システムの観測結果に基づき、1996年から1997年に紀伊水道において長期的スロースリップイベントが発生していたことが報告された。このスロースリップの震源域は、フィリピン海プレート上面の深さ約40kmの等深線に沿うように分布する深部低周波微動の空白域に位置する。

2020年には、海底地殻変動観測の観測結果に基づき、紀伊水道のはるか沖合に位置するフィリピン海プレート上面(深さ10kmよりも浅い部分)で、浅部SSEの発生が報告された。

日向灘

日向灘では、アムールプレートおよび沖縄プレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる。ここでは、2005年に、高感度地震観測網の加速度計の観測結果に基づき、はるか沖合いの九州・パラオ海嶺が沈み込んでいる地域周辺において浅部超低周波地震の発生が報告された。2013年には、GNSS連続観測システムの観測結果に基づき、深さ40km程度のプレート境界で長期的スロースリップの発生が初めて報告された。さらに、2015年には、浅部超低周波地震の発生域において、海底地震計の観測結果に基づき、浅部低周波微動の発生が初めて報告された。

琉球海溝

沖縄本島

沖縄本島南東沖では、琉球海溝において、沖縄プレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる。ここでは、2012年に、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、はるか沖合における超低周波地震の発生が初めて報告された。また、2014年には、GNSS連続観測システムの観測結果に基づき、短期的スロースリップイベントの発生が初めて報告された。

八重山諸島

八重山諸島直下に位置する深さ30km程度のプレート境界では、2004年に、GPS連続間観測の観測結果に基づき、スロースリップイベントの発生がはじめて報告された。八重山諸島南東沖では、2012年に、広帯域地震観測網の観測結果に基づき、はるか沖合における超低周波地震の発生が初めて報告された。2016年には、海底地震計観測の結果に基づき、八重山諸島南方沖で、低周波地震の発生が初めて報告された。

その他

その他、伊豆・小笠原海溝、台湾の花東縦谷断層帯、ニュージーランドのヒクランギ海溝、アリューシャン海溝、カスケード沈み込み帯、サンアンドレアス断層、中米海溝、ペルー・チリ海溝、ハワイのキラウエア火山、イタリアのエトナ火山など、世界各地でスロースリップの発生が確認されている。

観測システム・観測網

日本では防災科学技術研究所により運用される高感度地震観測網(Hi-net)に併設された高感度加速度計(傾斜計)により得られたデータを利用し、短期的スロースリップイベント(SSE)を自動検出する手法する方法が考案され、2011年2月より準リアルタイムでの自動SSEモニタリングシステムが四国地方を対象として稼働している。

また、これまで、スロースリップ(スロー地震)は、高感度地震観測網、広帯域地震観測網、日本海溝海底地震津波観測網、DONET、およびGNSS連続観測システムなど、数多くの地震観測網・測地観測網で捉えられたことがある。

スロー地震の統一的な理解をめぐる二つの立場

「#スロースリップの発生域の例」で紹介したように、スロースリップ(スロー地震)は多種多様である。中でも主要なものは、低周波地震、低周波微動(構造性微動)、超低周波地震、短期的スロースリップイベント、長期的スロースリップイベントの5種類である。これらのスロー地震は、その発生域・発生時期はほぼ一致するものの、異なる物理メカニズムをもつ現象であるとする考えがある。

それに対して、2007年、多種多様なスロー地震は同じ物理メカニズムをもつ、規模(あるいは現象継続期間)のみが異なる現象であるという仮説が提唱された。この仮説は、主要なスロー地震の典型的な地震モーメントが、そのスロー地震の典型的な現象継続期間の1乗に概ね比例するという観測事実に基づく。通常の地震の地震モーメントは現象継続期間の3乗に比例するため、スロー地震と通常の地震は明確に区別できる。この仮説は、多種多様なスロー地震の統一的な理解を志向するものである。多種多様なスロー地震は、時間スケールの最も短い低周波地震を単位として成長していくプレート間の滑り運動を、異なる時間スケールで観察したものと解釈される。

これらの2つの立場の論争は、未だ最終的な決着がついておらず、それぞれの立場から多くの研究成果が発表されている。例えば、2019年には、カスケード沈み込み帯で発生する短期的スロースリップイベントは、地震モーメントが現象継続時間の1乗ではなく、3乗に比例すると報告された。この観測事実に基づけば、短期的スロースリップイベントと、その他のスロー地震(特に、低周波地震、低周波微動、および超低周波地震、さらには長期的スロースリップイベント)は異なる物理メカニズムをもつ現象と考えられる。一方、2020年には、四国西部直下のプレート境界で発生する低周波地震の解析により、低周波地震の帯域(1ヘルツ以上、周期1秒未満)から超低周波地震の帯域(0.01-0.1ヘルツ、つまり周期10秒から100秒)まで、連続的に地震波形が観測された。この観測事実に基づけば、低周波地震と超低周波地震は、同一の断層すべり現象から発せられる広帯域の地震波の、それぞれ高周波成分(1ヘルツ以上)と低周波成分(0.01-0.1ヘルツ)にすぎないと考えられる。低周波地震を高周波成分に、超低周波地震を低周波成分にもつ、この断層滑り現象は「広帯域スロー地震(英: broadband slow earthquake)」と名付けられた。

スロースリップと地震予知

スロースリップによる地震活動の誘発

スロースリップのすべりが、固着域に影響を及ぼして大地震を誘発する可能性があるとの見方がある。スロースリップが発生するたびに、隣接する固着域に応力が加わるためである。

「#スロースリップの発生域の例」で参考文献を挙げて述べたように、2007年8月16日および18日の千葉県東方沖の地震や、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の1カ月程度前など、群発的な地震活動と同時期にスロースリップが観測されている。これは、スロースリップが地震活動を誘発したものと理解されている。これに類似する現象が、日本では、岩手県のはるか沖合や福島県南部の沖合でも報告されている。また、2022年には、南海トラフ熊野灘において、短期的スロースリップと微小なプレート境界群発地震の同時発生現象が報告された。世界各地でも同様の現象が報告されている。

しかし、スロースリップの発生状況に基づいて、次に起こる大地震の発生時期や規模を、または大地震が発生しないことを確実に予測するには、未だ知見が乏しい。それでも、スロースリップ発生地域に、地震の発生に対する当面の注意を呼びかける程度は、行われるようになった。

2018年6月、相模トラフ房総半島沖のスロースリップ発生の際に注意を呼びかけた政府地震調査委員会の平田直委員長は、「残念ながら、今の地震学の実力では、いつどこで地震が発生するか、といった地震予知はできません。(中略)それでは、なぜ11日の記者会見で注意を呼び掛けたのか。それは、6月に入ってから千葉県東方沖のプレート境界で、「スロースリップ(ゆっくり滑り)」と呼ばれる現象が起きていることが、気象庁や研究機関のデータから確認できたためです。」「過去に起きたことはまた同じようなことが起きる可能性が高い。そういう意味で警戒を呼び掛けました。いわゆる地震予知とは違います。大きな地震が発生した後に余震について注意を呼びかけますが、それと似ていますね。」と語った。

スロースリップが直前に観測された大地震

東北地方太平洋沖地震

東北地方太平洋沖の日本海溝のプレート境界で2011年3月11日に発生したMw9.0の超巨大地震。この超巨大地震の震源域内部で、2011年2月ごろからスロースリップが発生していた。このスロースリップに起因するプレート境界の応力変化によって、東北地方太平洋沖地震の前震活動(2月にMj5.2からMj5.5の地震活動、3月9日にMj7.3の大地震)が誘発されたと考えられている。

チリ・イキケ地震

チリ北部イキケ沖合のチリ海溝のプレート境界で2014年4月1日発生したMw8.1の巨大地震。この巨大地震の約8ヶ月前から、その震源域周辺でスロースリップが発生していた。このスロースリップは、Mw4からMw5.5程度の群発的な地震活動を伴った。

メキシコ・パパノア地震

メキシコ・ゲレーロ州沖合の中央アメリカ海溝のプレート境界で2014年4月18日に発生したMw7.3の大地震。この大地震の震源域のすぐ深い側のプレート境界面では、2014年2月から長期的スロースリップイベントが発生していた。スロースリップイベントに起因するプレート境界の応力変化が、この大地震を誘発したと考えられている。

南海トラフ地震臨時情報

気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震(南海トラフ地震)と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合等において、南海トラフ地震臨時情報という名の情報を発表する。これは、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについて知らせるものである。気象庁は、この情報を発表する条件の中で、スロースリップ(ゆっくりすべり)に言及している。

具体的には、南海トラフ地震想定震源域内のプレート境界で、通常と異なるスロースリップが発生している可能性があり、臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」という形で情報発表する。また、南海トラフ地震想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるスロースリップが発生したと評価した場合「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」という形で情報発表する。

ここで、通常と異なるスロースリップとは、ひずみ計の観測において捉えられる、従来から観測されている短期的スロースリップとは異なる、プレート境界におけるスロースリップを意味する。南海トラフのプレート境界面深部(30~40km)では数ヶ月から1年程度の間隔で、数日~1週間程度かけてプレートがゆっくりとすべる現象(短期的スロースリップ)が繰り返し発生しており、東海地域、紀伊半島、四国地方のひずみ計でこれらに伴う変化が観測されている。このような従来から観測されているものとは異なる場所でスロースリップが観測された場合や、同じような場所であっても、変化の速さや規模などが従来と異なるスロースリップが観測された場合、プレート境界面の固着状態に変化があった可能性が考えられるため、気象庁は南海トラフ地震との関連性についての調査を開始する。なお、数ヶ月から数年間継続するようなスロースリップ(長期的スロースリップ)の場合は、その変化速度が小さく、短期的にプレート境界の固着状態が変化するようなものではないことから、この情報の対象としないとしている。

フィクション作品に登場するスロースリップ

2021年10月から放送されたテレビドラマ「日本沈没-希望のひと-」では、田所博士の唱える関東沈没説における関東沈没の兆候として、スロースリップが登場する。田所博士らは、深海調査艇による海底調査を行い、スロースリップ発生の痕跡を確認する。劇中のスロースリップは、2023年10月、房総半島南東沖に位置する相模トラフのプレート境界面で発生する。

当該ドラマの地震学監修である山岡耕春は、ドラマの設定について「非現実的です。日本が沈没するには実際には何百万年、何千万年かかります。」「人間が体感できるような急激な沈没はあり得ません」とし、日本沈没は実際には起こり得ないと語った。

脚注

関連項目

- 津波地震

- 定常すべり

- 地震前駆現象

- 低周波地震

- 深部低周波微動

- プレスリップ

- 余効変動

- 粘土鉱物

外部リンク

- 学術変革領域研究(A)「Slow-to-Fast地震学」

- 新学術領域研究「スロー地震学」

- 政府地震調査研究推進本部

- 地震予知連絡会

- 国土地理院

- 東京大学地震研究所

- 東京大学地震研究所ニュースレター 2007年2月号

- 防災科学技術研究所