ステファン・ウロシュ2世ミルティン(セルビア語: Стефан Урош II Милутин、Stephen Uroš II Milutin、1253年 - 1321年10月29日)は、セルビア王国の王(在位:1282年 - 1321年)。バルカン半島南部に領土を拡大し、「セルビアとフム、ディオクレア、アルバニアの地、及び沿岸地方の王」を称した。

生涯

治世初期

ステファン・ウロシュ1世の末子として生まれ、アンジュー家出身のヘレナを母に持つ。兄ステファン・ドラグティンが退位したことで急遽王位に就き、即位時点で29歳を超えていた。即位当時、シチリア王シャルル・ダンジュー、ローマ教皇マルティヌス4世らが反ビザンツ(東ローマ帝国)活動を積極的に行っており、ウロシュ2世はテッサリアの支配者ヨハネス1世と協力してマケドニアのビザンツ(東ローマ帝国)領を攻撃した。1282年に歴代のセルビア王が達成できなかったスコピエを初めとするマケドニア北部の獲得に成功し、スコピエを首都に定めた。ビザンツ皇帝ミカエル8世は対セルビア戦争の準備を始めるが、準備が整う前に没し、翌1283年にミルティンは彼の兄弟と共にビザンツ領の奥深くまで進攻してカヴァラにまで達した。1284年にはアルバニア北部およびディラキウムを支配下に置いた。15年間戦況に変化は無かったが、アンドロニコス2世からビザンツの王女の婚姻を条件とした和平が提案され、休戦に至った。当初はトレビゾンド皇帝ヨハネス2世の未亡人でアンドロニコス2世の姉妹であるエヴドキアがウロシュ2世の妃に選ばれたが、エヴドキアが結婚を拒否したため、わずか5歳であったアンドロニコス2世の娘シモニスがセルビアに嫁ぐことになった。ウロシュ2世はこの婚姻によってドラグティンに対して優位に立つことができ、また国威の向上にもつながると考えて提案を受け入れた。婚姻の際にウロシュ2世がビザンツとの戦争で獲得した征服地は婚資としてそのままセルビアに属し、征服したビザンツの領土はセルビアの宮廷文化と行政制度にビザンティン文化の影響を及ぼした。

モンゴルとの戦い

1280年より後、ブルガリアでは王子シシュマンがジョチ・ウルスの従臣としてヴィディンを統治しており、彼はジョチ・ウルス西部の有力者ノガイに隷属しており、西部への拡張を図るノガイが派遣した軍隊がセルビアに侵入する事件が起きた。モンゴル軍はHvosno(en:Hvosno)に現れるが、セルビアはZdrelo(ペーチ近郊の町)をモンゴル軍から防衛し、ヴィディンへと退却するモンゴル軍を追撃した。ウロシュ2世はヴィディンを初めとするシシュマンの領地を破壊し、シシュマンはドナウ川の対岸に逃亡した。しかし、ウロシュ2世がセルビアの貴族ドラゴシュとシシュマンの娘の婚約を取り決め、またウロシュ2世が娘のアンナをシシュマンの子ミハイルに嫁がせたことで、セルビアとブルガリアの両国は同盟国になった。ウロシュ2世とノガイはヴィディンの破壊を巡って対立し、ノガイはセルビア討伐の軍を起こそうとするが、ウロシュ2世は子のステファン・ウロシュ(後のステファン・ウロシュ3世デチャンスキ)を人質に差し出すことを条件とした講和を申し入れ、1296年からノガイが戦死する1299年までの間デチャンスキは従者と共にモンゴルの宮廷に預けられた。

兄弟間の確執

退位した後のステファン・ドラグティンはブラニチェヴォからボスナ川に至る所領を有しており、ベオグラードを拠点としていたが、1299年にビザンツとの和平が成立した後に、ウロシュ2世とドラグティンの間に争いが起きる。兄弟の戦いは散発的な停戦を挟みながら、ドラグティンが没する1314年まで続いた。戦争中、ウロシュ2世はデチャンスキをゼタの統治者に任命し、セルビア王位の後継者をドラグティンの子ステファン・ヴラディスラヴ2世ではなく、デチャンスキとすることを表明した。

対オスマン戦争、セルビア王位の後継者

アルバニア北部に進出したセルビアはデバルを占拠して国境をドゥラッツォ付近の沿岸部にまで拡大し、1296年には既にドゥラッツォを制圧していた。

1312年のガリポリの戦い(en:Battle of Gallipoli (1312))では、セルビアはオスマン帝国と戦うアンドロニコス2世に援軍を送った。ビザンツではオスマン帝国を抑えようとする多くの試みがなされたが、急速な分裂状態に陥っているビザンツはセルビアの助けを必要としていたのである。オスマン軍は辺境地帯で略奪を行い、ビザンツとオスマンの両軍はガリポリ半島で交戦、ビザンツ側はオスマンに大勝を収めた。セルビアは協力の対価として、ビザンツよりKucovoの町を割譲された。

ドラグティンが没した1314年に、ウロシュ2世はドラグティンの領地の大部分を接収し、その中にはベオグラードも含まれていた。しかし、1319年にハンガリー王カーロイ1世によってベオグラードの支配権は奪回される。また、同1314年に王子のデチャンスキが彼に対して反乱を起こすと、ビザンツの力を借りて反乱を鎮圧し、デチャンスキの視力を奪ったうえでコンスタンティノープルに追放した。ウロシュが追放されて以降はウロシュ2世の末子であるステファン・コンスタンティンが次期セルビア王と見做されるようになるが、1321年の春にウロシュ2世の許しを受けたデチャンスキが帰国する。

晩年、死後

彼の死後、セルビアは短い内戦期間を経て、闘争を勝ち抜いたデチャンスキがセルビア王位に就いた。

ウロシュ2世の治世、セルビアはハンガリーを除いた東欧諸国の中で最も強大な国に成長し、多くの変化が起きた。13世紀末に封建領主に条件保有地を支給するプロニア制が導入され、ビザンツの宮廷儀礼と文化が国内にもたらされた。1266年にステファン・ウロシュ1世の宮廷を訪れたビザンツの使節は「偉大な王」と呼ばれるウロシュ1世の宮殿と生活が簡素なことに衝撃を受けたが、ウロシュ2世の元を訪れた別のビザンツの使節は装飾品で彩られた王の衣服とビザンツ式の壮麗な宮殿について書き記した。

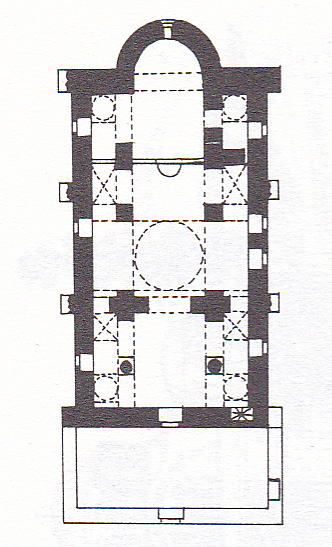

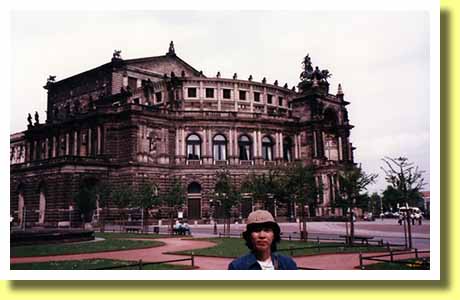

また、ウロシュ2世はグラチャニツァ修道院、リェヴィシャの生神女教会、アトス山のヒランダリウ修道院(en:Hilandar)などの修道院を建てたことでも知られている。

家族

妃

- ヘレナ(父:テッサリア君主ヨハネス1世ドゥーカス)

- エルジェーベト(父:ハンガリー王イシュトヴァーン5世)

- アンナ(父:ブルガリア皇帝ゲオルギ1世テルテル)

- シモニス(父:ビザンツ皇帝アンドロニコス2世)

子

- 母:エルジェーベト

- ステファン・コンスタンティン

- 母:アンナ

- ステファン・ウロシュ3世デチャンスキ

- アンナ・ネダ - ブルガリア皇帝ミハイル3世シシュマンの妃

- ゾリツァ

ギャラリー

脚注

注釈

出典

参考文献

- スティーヴン・クリソルド編『ユーゴスラヴィア史』(田中一生、柴宜弘、高田敏明訳, 恒文社, 1980年11月),p. 106

- 井上浩一、栗生沢猛夫『ビザンツとスラヴ』(世界の歴史11, 中央公論社, 1998年2月)

- 金原保夫「中世のバルカン」『バルカン史』収録(柴宜弘編, 世界各国史, 山川出版社, 1998年10月)

- 尚樹啓太郎『ビザンツ帝国史』(東海大学出版会, 1999年2月)

関連項目

ウィキメディア・コモンズには、ステファン・ウロシュ2世ミルティンに関するカテゴリがあります。

- コソボの中世建造物群

.jpg)