津波地震(つなみじしん)とは、地震動から求められるマグニチュードの大きさに比して、大きな津波が発生する地震のことである。1972年に地震学者の金森博雄が定義した。

概要

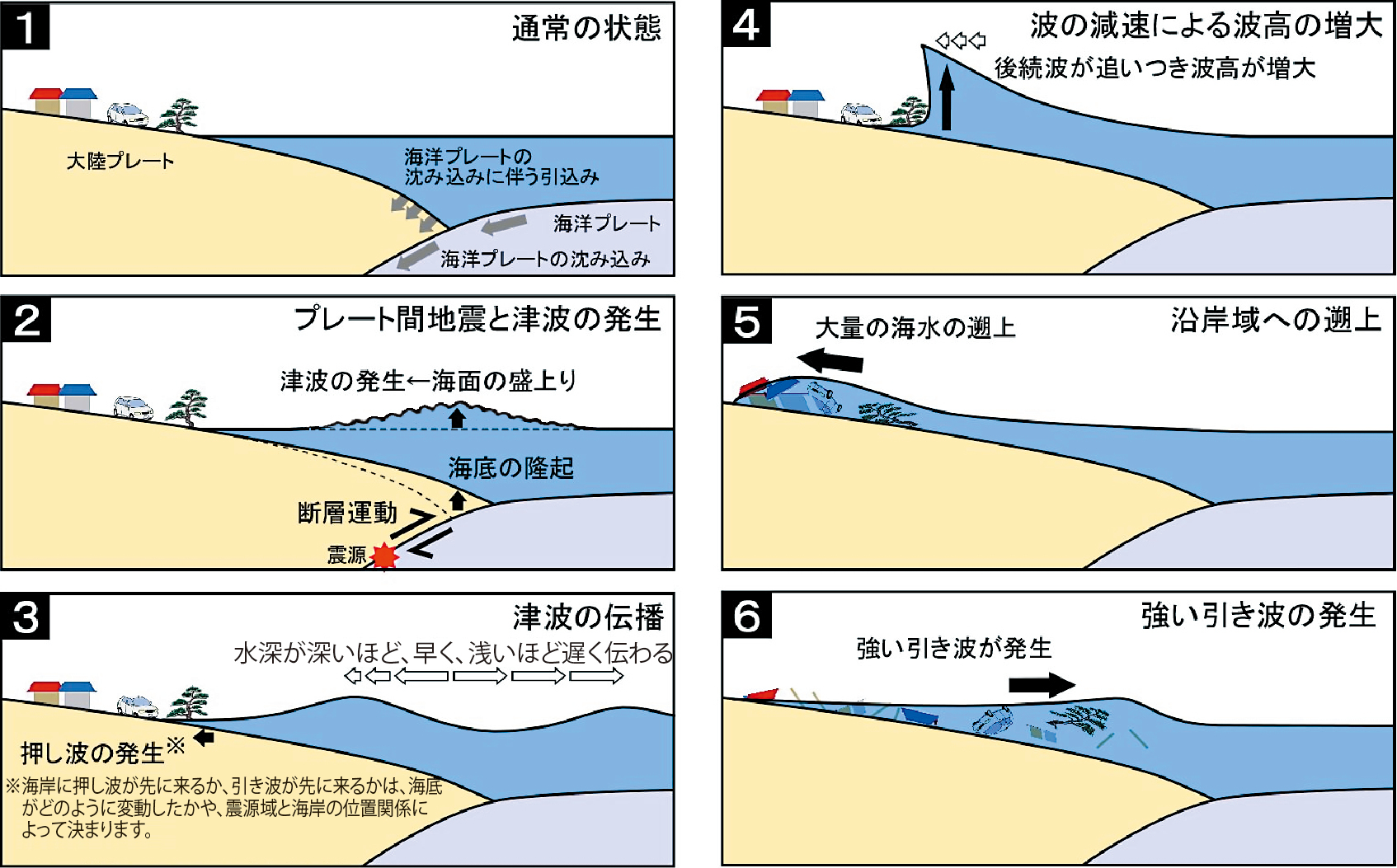

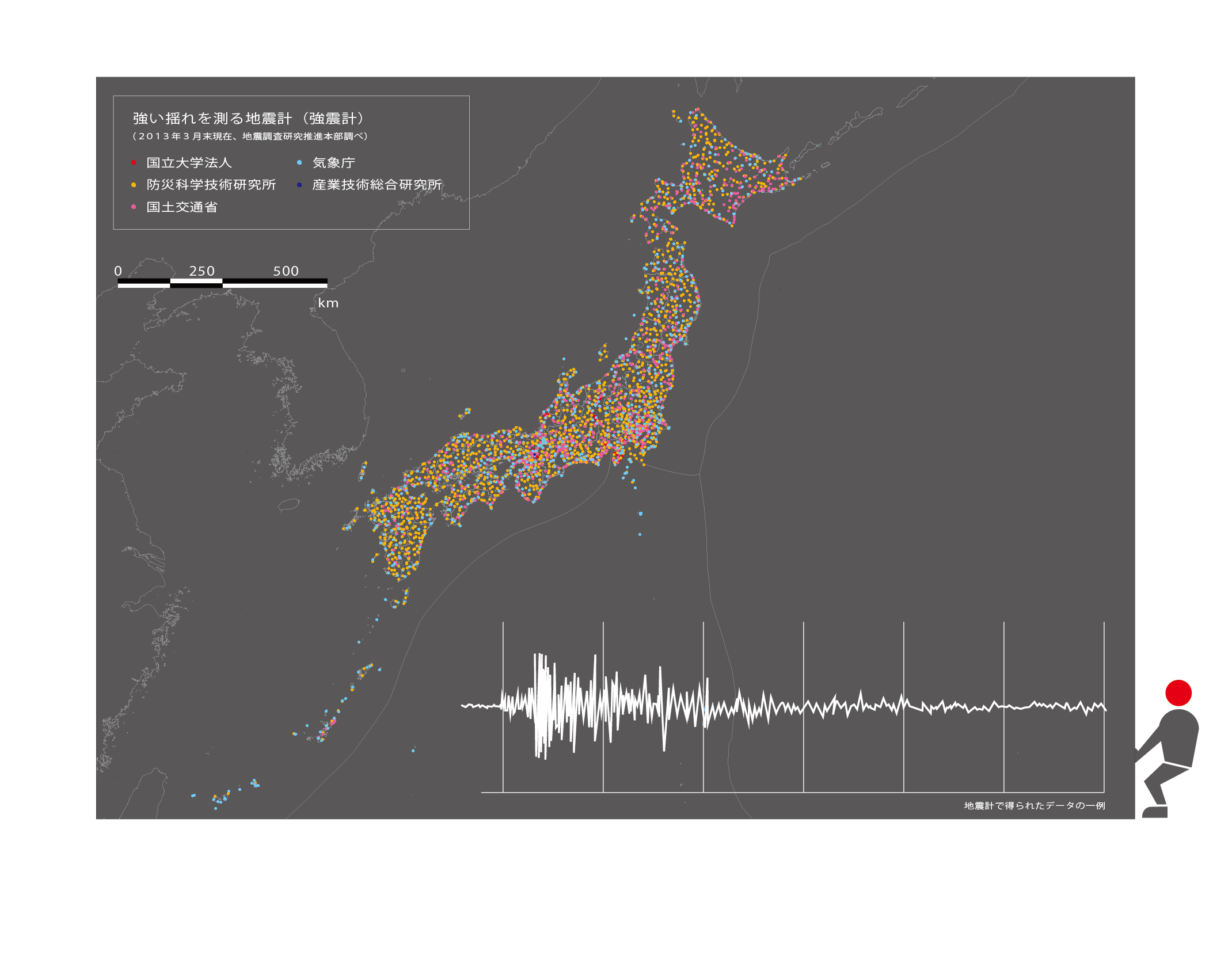

海底において地震が発生し、海底面に地震断層による地殻変動が現れると、それは海水の上下動を呼び起こし、津波を発生させる。通常は、津波を発生させる地震は大規模な地震であり、体感もしくは強震動地震計などにより、津波を引き起こした地震による揺れ(地震動)を感知することができる。一般的に断層運動の大きさ(モーメントマグニチュード)が大きいほど、地震動も津波の規模も大きくなる。

しかしながら、地震動と津波の大きさがリンクしないことがあり、体感もしくは地震計によって観測した地震動は比較的小規模であるにも拘わらず、大きな津波が発生する場合もある。このタイプの地震を津波地震と呼称する。

津波の波高が大きいことから、海水の上下動の差 = 地殻の変動量自体は大きい。大きな地殻変動が通常の地震よりも長い時間をかけて発生する(スロースリップ)ことで、有感となるような短周期の地震動をあまり生じさせることなく大きな津波を発生させ、津波地震となる。また、海溝軸付近でのすべり量が大きいと津波が大きくなる。一般に地震断層の破壊伝播速度は、通常の地震ではおおむね秒速2.5 - 3 km程度であるとされる。しかし津波地震では秒速1 km程度の場合が多い。このような地震では強震動をあまり生じさせないが、津波の波源域は津波が拡散するよりも早く数分以内の短い時間で広がるため、津波が大きくなる。破壊伝播速度がこれよりさらに十分遅い場合は、津波の波源域が広がる前に津波が拡散してしまい、大きな津波も発生しなくなる。

地震の揺れ自体が小さいにもかかわらず大きな津波を発生させる津波地震の特性から、地震発生直後の避難が難しく被害が拡大する危険性をはらんでいる。津波地震の顕著な例として知られる1896年の明治三陸地震では、2万人以上の死者を出した。

2011年の東北地方太平洋沖地震では、プレート境界の陸地側の深い部分のすべりにより短周期の強い地震動が発生し、沖合いの海溝側の浅い部分のすべりにより長周期の地震動と強大な津波を発生したと推定され、この陸地側と海溝側の断層破壊が往復する形で発生したと推定される。これにより広範囲で発生した海溝型地震と津波地震が連動して、津波もより巨大化された可能性がある。また、明治三陸地震は主にプレート境界の海溝側の浅い部分で断層破壊が発生し、長周期の地震動と強大な津波を発生したと理解される。東京大学の古村孝志らも明治三陸地震や同じく津波地震である慶長地震は海溝側の浅い部分で発生した地震と推定している。

地震学では一般的に、実体波マグニチュードに対してモーメントマグニチュードや津波マグニチュードが1以上大きくなるような地震が津波地震に分類される。

津波地震の例

- 1984年6月13日鳥島近海地震では、MJMA5.7 であったが、Mt7.3 と津波マグニチュードが特異的に大きく八丈島八重根漁港で1.3 - 1.5 mの津波を観測している。当時の観測記録のなかで、最も小さいマグニチュードで津波を発生させた地震である。このイベントは、スミスカルデラの火山活動に伴うカルデラ環状断層の活動によると推定されている。

- 日本国内・近海における歴史地震での例

- 1605年の慶長地震。地震動の被害としては淡路島の千光寺、および阿波宍喰の被害程度しか知られていない上に、この二つの震害記録については疑問視する見方もある。にもかかわらず、地震動がほとんど記録されていない房総半島から九州にかけての広範囲で沿岸を波高10 m以上の津波が襲い、溺死者5,000 - 10,000人とされている。津波襲来範囲から震源域は南海トラフと考えられて来たが、波源域は伊豆・小笠原海溝付近であると仮定すれば津波が説明できるとする説や、震源がインドネシアあたりの遠地津波も否定できないとする説など、諸説ある。

- 1677年の延宝房総沖地震。震源の位置ははっきりしていないが、津波遡上高を元にした波源解析によって震源は房総沖で、推定されるマグニチュード (M6 - 6.6) に対して津波マグニチュード (Mt) は8.0。

- 1771年の八重山地震。推定されるマグニチュード (M7.4) に対し津波が大きく、津波マグニチュード (Mt) は8.5と推定する説がある。黒島海丘で生じた海底地すべりによって大きな津波を発生させたとする研究や、Mw8.7程度のプレート間の断層を仮定すれば津波が説明できるとする説など、諸説ある。

- 日本国外における例

- 1946年のアリューシャン地震は表面波マグニチュードMs = 7.4程度であったが、モーメントマグニチュードはMw = 8.1、さらに津波マグニチュードはMt = 9.3にも達すると推定され、ウニマク島では地震48分後に波高35 mにも達する津波が襲来した。ハワイ諸島にも襲来し、ハワイで159名の犠牲者を出した。

- 2004年のスマトラ島沖地震もアンダマン地域(地震断層の北部)では津波地震の様相を呈していたとの指摘がある。

類似の地震

1929年グランドバンクス地震や、1998年パプアニューギニア地震でも地震の規模と比較して大きな津波が発生している。しかし、これらの津波の波源は地震によって誘発された海底地すべりであると考えられており、このような場合は普通津波地震とは言わない。

津波地震とは異なるが、陸地で体感できる地震動の大きさ(震度)に比して大きな津波が発生するものに、海洋プレート内地震の一種であるアウターライズ地震がある。アウターライズとは海溝外縁隆起帯とも呼ばれ、海洋プレート側が海溝に下降していく過程で応力が変化するために上方に湾曲して膨らんでいる部分をいう。この内部で地震が発震しても大陸プレート上の陸地までは距離があるため陸地における地震の揺れは小さくなる傾向にある。しかし、浅発地震の場合は海洋底を強く動かして巨大津波を発生させることがある。顕著な例としては1933年の昭和三陸地震(Mw8.4/最大震度5)がある。また、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では本震発生直後の15時25分にこのタイプの余震(Mw7.5/最大震度4)が発生したと推定されているほか、同年7月10日(Mw7.3/最大震度4)、2012年12月7日(Mw7.3/最大震度5弱、「三陸沖地震 (2012年12月)」も参照)、2013年10月26日(Mw7.1/最大震度4、「福島県沖地震#2013年」も参照)にもこのタイプの余震が発生して微小な津波が観測されている。とりわけ大きな海溝型地震の後にたびたび発生している。一般的な津波地震とは異なり、震源域における地震動(マグニチュード)そのものが小さいわけではないことに留意が必要である。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 防災 - ハザードマップ

- スロースリップ(ゆっくり地震)

- マグニチュード

- 巨大津波

外部リンク

- 柿沼太郎、「津波地震がもたらす幾つかの地変形態を対象とした津波形成過程の数値解析」 『海岸工学論文集』 2006年 53巻 p.191-195, doi:10.2208/proce1989.53.191

- 武村雅之、小山順二、「低周波地震のスケーリングモデル 津波地震と中小規模低周波地震の関係」 『地震 第2輯』 1983年 36巻 3号 p.323-336, doi:10.4294/zisin1948.36.3_323